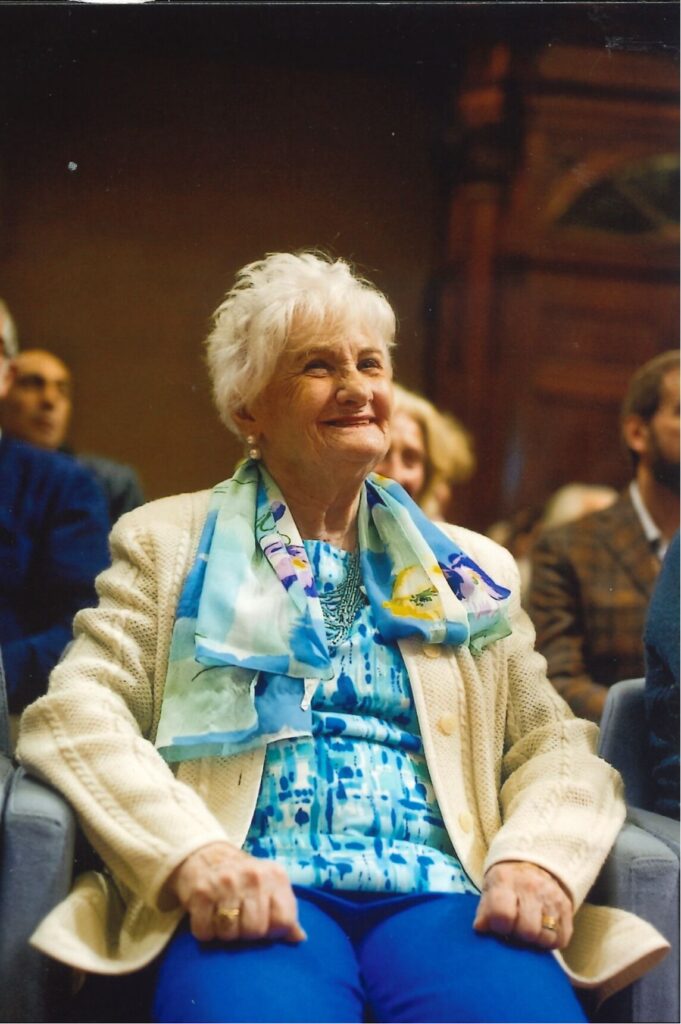

Lei abita proprio di fronte alla scuola Vidari, di cui è stata direttrice dal 1965 al 1995. Possiamo dire, scherzando ma non troppo, che era comoda perché si portava il lavoro a casa?

«Certo: lì e qui era la stessa cosa. Nel ’65 ho scoperto questa casa vuota che era stata assegnata all’Oftal, e ho chiesto di prenderla in affitto. Prima avevo abitato in corso Cavour e poi in via Benedetto Croce, e andavo a scuola con la mia Bianchina e poi con una delle prime Panda. Con la nuova residenza c’erano meno corse e più presenza. Addirittura dalla finestra di casa potevo controllare che i bidelli tenessero pulito l’ultimo piano… ero a disposizione 24 ore su 24. Anche per l’associazione Oltremare all’inizio c’era solo il mio recapito telefonico. È chiaro che i figli però reclamassero più attenzione. Io in cambio gli davo la massima libertà, anche perché sentivo quasi un senso di colpa, colmato però dal fatto che loro hanno saputo scegliere la strada giusta per lo studio e poi per il lavoro. Quando mio marito si è ammalato avevo già imparato a gestire casa, lavoro e associazioni. Ho una vita interessante, piena di persone che mi aiutano. Posso fare tante cose perché c’è tanto aiuto spontaneo. Il grosso filo conduttore di tutto è dovuto al mio temperamento, nel bisogno di comunicazione che mi ha fatto vivere la dimensione dello spazio come luogo interiore».

Ha vissuto anche momenti drammatici, durante la seconda guerra mondiale. Quanto hanno influito sulla formazione del suo carattere?

«Sono stati momenti tragici, ma non ne ho un ricordo negativo. Quando la nostra casa alle mura Aureliane è stata bombardata ero un’adolescente, e volevo verificare se le bombe avessero distrutto anche la casa delle suore, per vivere il presente come in tutta la mia vita. Quel ricordo non è segnato dalla tragedia, ma dall’accadimento. Era una situazione tragica, anche se c’erano stati pochi morti, ma in quel momento pensavo “che bello, papà non c’è e mamma è con noi: non è successo niente”. Il “non abbiate paura” biblico, così caro a papa Giovanni Paolo II, non è mai stato un’imposizione ma un incoraggiamento, una forza spirituale accomunata dal fatto che siamo tutti figli di Dio, nati non per essere tristi o infelici. Gli accadimenti, insomma, non avvengono mai per caso».

Ha conosciuto da vicino il professor Giovanni Cordone. Ci racconta qualcosa della vostra amicizia?

«Gianni voleva dare a tutti uno strumento per comunicare, e dietro c’era il fatto che “l’altro” potesse capire, potesse avere la certezza di non essere mai solo. A Vigevano dal 1965 abbiamo vissuto una stagione bellissima, piena di vitalità, dove i ragazzi da zero a 16 anni hanno dimostrato di essere la parte migliore della città. Nel 1965-66, i bambini che arrivavano dal sud avevano trovato le case in via Griona e nel centro storico e quindi venivano al Vidari, che era sovraffollato, con 1.800 alunni e 57 classi da dividere in 37 aule. Io ho vissuto questa migrazione interna della nostra città. Quindi noi abbiamo una radice migratoria, di accoglienza della diversità. Fino al 1982-83 abbiamo assistito alla nascita di una scuola nuova, avevamo formato un’equipe ambulante per comunicare cosa facevamo. C’era una vita adeguata alla nostra professione, che dovrebbe consistere anche nell’aiutare la vita. Poi nel 1990 Gianni Cordone ha visto dei ragazzi stranieri che dormivano in automobile.

Erano una ventina di magrebini e Cordone si chiedeva “Vengono a scuola per imparare l’italiano… forse, oltre che insegnare l’italiano, dovremmo fare in modo che abbiano un posto dove dormire un po’ più comodi”. Quello che faceva lui non era letteratura, era vita, era arte, arte pedagogica. In lui c’era quella dimensione educativa che ci fa uomini, perché uno aiuta l’altro a diventare meglio di sé. Lui la concretizzava così: “Ma cosa facciamo, Barettoni? Sti ragazzi dormono in macchina. Dove li mettiamo?”. La direttrice di quell’epoca, il sindaco di Vigevano, Lucia Rossi, ci ha dato l’idea. “Non sanno dove dormire, dormono in macchina? C’è la torretta del Regina Margherita: forse, mettendoci dentro dei vecchi letti del De Rodolfi, che li cambia, se ce li facciamo dare creiamo per loro cinque, se non sette posti letto”. Quando Cordone mi ha detto “Li mettiamo a dormire lì”, ha aggiunto “Ma li hai visti in faccia? Hanno l’età dei nostri figli”. Io e Cordone avevamo un’altra cosa in comune: tre maschi e una femmina lui, tre maschi e una femmina io. Eravamo genitori di quattro figli tutti e due. Lui non mi ha detto “mi dispiace, poverini”. Mi ha detto “hanno l’età dei nostri figli”. Quei venti magrebini che Cordone ha accettato erano l’inizio di quello che è diventata la Vigevano attuale.

Dobbiamo essere fieri di avere quei volti di bambini uno diverso dall’altro, dove uno dice “io sono ucraino”, un altro dice “io sono marocchino”, qualcuno dice “io sono cinese”.

Quella diversità al Regina Margherita si è concretizzata nel primo bambino cinese che è arrivato nella sua scuola, quando Cordone si è inventato come si poteva parlare con il bambino cinese senza conoscere la lingua. Era quell’amore per la diversità che per i bambini è stato tradotto nell’arrivo da lontano. Quella diversità che arrivava da lontano, la sera, nella scuola che poi è diventata Cpia, il Centro provinciale istruzione adulti, dove Cordone la sera faceva gli straordinari, e accoglieva quei ragazzi che dormivano nelle macchine. Quello è stato il germe di Oltremare. Che cosa era Oltremare per Cordone? Era un’associazione che dava un cappello a tutto quello che stavamo facendo? Troppo poco. Non era una giustificazione assembleare, era una visione profetica. Qualcuno direbbe visionaria».

E per lei cos’è Oltremare?

«La formazione culturale e religiosa ha costruito in me la consapevolezza che il dono della vita andava vissuto nella relazione responsabile con la famiglia, gli amici e gli altri, specialmente i più piccoli. Ho passato una vita tra i banchi, le voci dei bambini, le fatiche delle famiglie, i sogni scritti a matita su quaderni stropicciati. Sono stata direttrice didattica, e dico “sono stata”, ma chi dirige davvero una scuola non smette mai: è un modo di guardare il mondo, non solo un incarico. È mettere le mani nella terra dell’infanzia, ogni giorno, sperando che germogli. Alla scuola Vidari ho cercato di seminare cura, ascolto, rispetto. Non solo programmi scolastici, ma fiducia, empatia, gentilezza. Una scuola, per me, è casa: si apre la porta a tutti, non si lascia indietro nessuno. Nemmeno chi arriva da lontano, nemmeno chi parla un’altra lingua o porta ferite invisibili. È proprio da lì, da quella consapevolezza, che è nata Oltremare. Un nome che sa di viaggio, di approdo, di frontiere che non dividono ma accolgono. Ne fanno parte anche donne come me, madri prima che volontarie. Donne che vedevano nei corridoi delle scuole bambini esclusi dalla mensa, madri confuse davanti a moduli incomprensibili, padri in silenzio davanti alla burocrazia. Oltremare è il nostro abbraccio che ha preso forma. Uno sportello, un doposcuola, un incontro, un aiuto con i documenti. Non siamo un ufficio, siamo una trama viva di persone che tendono la mano. E mentre fuori si alzavano muri, noi costruivamo ponti con la carta e con le storie. Dirigere una scuola e guidare un’associazione sono due aspetti della stessa missione: credere che ogni essere umano abbia diritto a essere visto, ascoltato, accolto. Ho conosciuto bambini che oggi sono medici, insegnanti, cittadini del mondo. E quando mi capita di incrociarli per strada, con figli per mano, mi dicono: “Lei mi ha insegnato a non avere paura”. Ecco, forse tutto questo (anni, fogli, notti, riunioni, proteste, lettere scritte e lette mille volte) ha avuto senso solo per quelle parole lì. Io continuo a esserci. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì apro lo sportello Oltremare. E ogni volta, lo giuro, è come il primo giorno di scuola».

Davide Zardo